الاستبداد والحرية عند طه حسين

خاص – “الدنيا نيوز”

بقلم : د. محمّد محمّد خطّابي *

كثيرون هم الكتّاب في مختلف مناطق المعمور الذين واجهوا وجابهوا أقسى مظاهر الاستبداد والعَنَت في بلدانهم، وفي عالمنا العربي نجد العديد من هؤلاء.

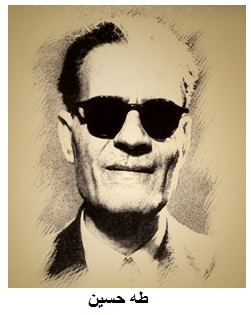

في هذه العجالة، سنسلّط الضوء على أديبٍ فذّ واجه نفسَ المصير منذ طفولته البعيدة، ونعني به عميد الأدب العربي طه حسين، فعلى الرّغم من آفة العَمىَ التي أصابته منذ نعومة أظفاره فإنّه لم يتوانَ في تحدّي واقعه المرير، ومواجهة الاستبداد، ونبذ المظالم التي كانت سائدةً في عصره، والتي كانت تُفرض عليه وعلى ساكنة مصر في مختلف نواحيها، والتطلّع نحو معانقة الحرية والانعتاق سواء في محيط العائليّ أو في مجتمعه في القرية أو في المدينة بتمرّدِه المُبكّر على نوائب الدّهر، وصُرُوف الزّمن في بيئةٍ تسودها تقاليد بالية، وعادات سقيمة تقمع الحريّات الشخصية وتكبحها .

مجابهة الاستبداد

غيرُ خافٍ على أحدٍ أنّ مراحل كفاح طه حسين، وحياته الصّاخبة الحافلة بشتّى ضروب التحدّى والصّمود لمواجهة دكتاتورية البيت أوّلاً، ثمّ قهر المجتمع، وأخيراً جبرُوت الدولة حيث كان كلّ مُبتغىَ والده منه يتمثّل في قوله له في يومٍ من أيّام خريف 1902: “أمّا في هذه المرّة، فعليك أن تذهب إلى القاهرة مع أخيك، وستُصبح مجاوراً في الأزهر، وستجتهد في طلب العلم. وأنا أرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضياً، وأراك من علماء الأزهر”؛ غير أنّ هذا الصبيّ تخطّى هذا الاختيار القهري والقسري الذي فرضه عليه والدُه فرضاً، فما هي أهمّ مظاهر التمرّد في شخصيته منذ صباه لمواجهة هذه العقبات.

يحدّثنا طه حسين في “الأيّام” عن: “القناة التي تنتهي عندها الدنيا” وكم كان يتمنّى أن لو استطاع أن يتخطّاها ليرىَ ما وراءها التي كانت بالنسبة له بمثابة عالَم جديد مسحور، وفعلاً تحقّقت أمنيته، فإذا به: “يذهب غير ما مرّة إلى حيث كانت تقوم وراء القناة شجرات من التّوت فيأكل منها ثمراتٍ لذيذة” .

إنّ أكبر ما كان يظفر به المرء في قريته هو لقب الشيخ، وها هو ذا سرعان ما أصبح شيخاً وهو لمّا يتجاوزْ التاسعة من عمره.! غير أنه لم يقنع ولم يقتنع بهذا اللقب، إذ ما هي إلاّ أيّام حتى سئم لقبَ الشيخ، وكره أن يُدعىَ به، كما أنه: “لم يلبث شعورُه أن استحال إلى ازدراء للقب الشيخ”، كانت حاجته شديدة “لتغيير واقعه الكئيب”. كانت أمنيته الانسلاخ من قريته، والبحث عن بيئة جديدة، ويعترف لنا طه حسين بأنه لم يكن حزيناً قطّ لفراق الأهل والقرية في الطريق إلى القاهرة التي ما أن يصلها حتى بدأ يختلف إلى الأزهر حيث وجد كلَّ شيء على ما كان عليه الأمر في قريته، ولمّا سَمِع العَالِمَ الأزهريّ يقول له بعد الدرس: فَاهِمْ يا أدع..؟”، حتى إذا انصرف سأل أخاه ما الأدع؟ فقهقه أخوه وقال له: الأدع الجَدَع في لغة الشيخ..” ! وأقسَم طه حسين أنه احتقر العِلمَ منذ ذلك اليوم.

اقرأْ يا أعمىَ !

ويتمثّل مظهر آخر من مظاهر هذا التمرّد المبكّر في حديث الفتى إلى أخوَاته البنات، حيث كان يقول لهنّ: “بأنه سوف يذهب إلى أوروبّا، وينعم فيها بالحياة الهادئة الهانئة هناك، وأنه سوف يصطحب معه زوجةً مثقفة ليست غافلة مثلهنّ، ولا جاهلة مثلهنّ “! كان الجميع يضحك ويسخر منه، كيف السّبيل إلى تحقيق آماله وهذا أستاذه يصيح فيه في ازدراء وسخرية مريريْن: – اقْرَأْ يا أعمىَ..!. غير أنّ طه حسين لم يثنه شيء عن مواصلة الطريق، ومجابهة كلّ الًّصّعاب بنفس الإيمان الذي رسخ في أعماقه منذ أن قرّر مواجهة هذا الاستبداد الذي كان يعانيه من سطوة الأب، وسلطة الشّيوخ، وصرامة المدرسة، وقهر المجتمع، وجبروت الدولة نفسها.

إنّ الظلام الذي أطبق عليه لم يزده إلاّ عزماً وثباتاً لمضاعفة تطلعاته بصبرٍ حثيثٍ نحو سبر كلّ مجهول، ونبذ التقاليد المُتحجّرة، وأنماط التعليم البالية التي كانت سائدةً في مصر.

ومن مظاهر الثورة التي كانت تعتمل في نفسية الفتى سعيُه للتمرّد على محيطه الاستبدادي الفكري والتعليميّ، والتحاقه بالمدرسة الليلية التي أنشأها الشيخ عبد العزيز جاويش لتعليم اللغة الفرنسية، إذ لم يتوانَ طه حسين لحظةً في الانضمام إلى هذه المدرسة طمعاً في اكتساب عِلْمٍ أفضل، حيث هيّأت له الظروف بعد ذلك التعرّف إلى رجالات مصر الكبار أمثال أستاذ الجيل لطفي السيّد، صاحب الدعوة العقلانية، وإذاعة المنطق الأرسطي، الذي كان يشجّعه، ويرسم له خطط المستقبل ليكون أديباً كبيراً، وممّا كان يقول له: “أنتَ فولتيرُ مصر، وأنتَ أبو العلائنا”.

ويتجلّى طموحُه وتمرّده على واقعه المرير كذلك في العديد من أعماله الأدبية التي تزخر مُعظمُها بالرّموز والدّلالات العميقة عمّا كان يعتمل في نفسيته من حوافز التطلّع وسبر الآفاق البعيدة، والتصدّي للمظالم، ومواجهة الاستبداد. يتجلّى لنا ذلك في أعماله القصصية، كدعاء الكروان، والمعذّبون في الأرض، وأحلام شهرزاد، وشجرة البؤس، وأديب، والأيّام، وسواها.

العِلمُ والعَمَل

لقد بنى طه حسين طموحَه وتمرّدَه على عامليْن اثنيْن في حياته أوّلهما : العِلم، أو التعليم، فبالتعليم استطاع أن يشقّ لنفسه طريقاً أفضىَ به إلى الأزهر، ثمّ إلى الجامعة المصرية إلى أن نال المكانة المرموقة بين معاصريه، وبالتعليم انتقل من حياة الشظف، والفقر، إلى حياة الرّفاهية والنعيم، وبه انتقل من الإدارة إلى الوزارة، حيث كان مستشاراً، ثم وزيراً للمعارف والتعليم، وبالتعليم كذلك بلغ عمادةَ الجامعة ثمّ عمادة الأدب العربيّ . والعامل الثاني الذي يؤكّد به هذا التمرّد هو إيمانه بالعمل، فهو لم يعرف اللّهو في حياته إلاّ لماماً، بل على العكس كان شغوفاً بالعمل، مهووساً به إلى أبعد مدىَ، لأنه كان يرى فيه الدّافع الأساسيّ لتغيير مَجريات الأمور، يقول في كتابه “مرآة الضمير الحديث”: “إنّ تغيير الأشياء لا يكون بالكلام الذي يُقال عن إخلاص أو تكلّف، أو عن تفكير أو اندفاع وإنما يكون بالعمل الذي ينقل الأشياءَ من طور إلى طور”. كان طه حسين شاهداً على عصره، رائداً من روّاده، ومثالاً نادراً يُحتذىَ به في تخطّيّ العقبات، ومواجهة الصّعاب، وتحقيق الغايات لِمَا عًرف عنه من جرأةٍ، وشجاعةٍ نادرتين، وفهمٍ عميقٍ للحياة، واطّلاعٍ واسعٍ على ثقافات الأمم قديمِها وحديثِها.

تطليقُه لحياة التّعاسة والبّؤس

يُخبرنا طه حسين في كتابه “أديب” بأنّه كان متزوّجاً، إلاّ أنّ واقع الأمر يتعارض وهذا القول؛ ذلك أنه ليس هناك ما يثبت تاريخياً أنّه كان متزوّجاً قبل سفره إلى فرنسا، وما إشارته إلى تطليق زوجته “حميدة” سوىَ رمز عميق للتعبير عن رفضه وجفوته لصور الرّجعية والتأخر والجهل والاستبداد في المجتمع الذي كان يعيش في كنفه. ويتأكد لنا هذا الرّمز في إقباله على الحياة العصرية الجديدة في فرنسا، حيث أقبل على احتساء الخمر بشراهة، فضلاً عن إقامته لعلاقة حبّ محمومة مع فتاة الفندق “فرنند”… هذا الإقبال، وهذا الشّره، وهذا الانفتاح، وهذا الانغماس في الوسط الجديد، إنْ هو في الواقع إلاّ تفسير، أو كناية عن الشّوق الذي كان يعتمل في نفسه وتعطشه لحياة راقية، ففي شربه للخمر، وإقباله عليها بذلك النّهم كأنّما كان “يشرب” الحياة الجديدة التي طالما تاقت نفسُه إليها وتعطّشها. كما أنّ في طلاقه من زوجته بهذا المعنى ليس سوى “تطليق” وفراق لحياة التعاسة والبؤس التي كان يحياها على مَضض في مصر. هذا التطوّر المفاجئ الذي طرأ عليه إثر وصوله إلى مرسيليا لا ينبغي لنا إغفاله، بل لابدّ من الوقوف عنده لنتعرّف على دلالاته وأبعاده، ويُؤكّد أديبنا ذلك بنفسه فيقول : “كيف انتقلتُ من طوْرٍ إلى طوْر، وكيف تغيّرتُ من حالٍ إلى حال”.؟!.

هَجْرُهُ لِلأَزْهَر وَالأَزْهَرِييِّن

يُطلعنا طه حسين عمّا يدور في الأزهر، وكيف تركه غاضباً، ويعلن ثورته عليه..”إذن فأيُّ فرقٍ بيني وبين هذا الشّيخ العتيق الذي كان يعرض بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، فيتغنّىَ في بعض دروسه بهذه الجملة التي شاعت والتي كنّا نتندّر بها ونضحك منها، وكنت أنا أشدَّ الناس تندّراً بها: “وَمَنْ ذهب إلى فرنسا فهو كافر أو على الأقلّ زنديق، من ذلك كنّا نضحك في أنديتنا الحرّة التي كان الأزهريّون يرونها أندية ابتداع وضلال”!. إشاراته إلى حياة البؤس، وشظف العيش، والفوارق الاجتماعية، والتفاوت الطبقي، وقلّة ذات اليد، والظروف القاسية التي كان يعيش عليها المصريّون في البوادي والحواضر من مختلف الشرائح تحت وطأة الانجليز، وتحت نير الحُكم المطلق للملكية المصرية في ذلك الإبّان، فضلا ً عن مظاهر الحياة العامة المحافِظة والمُتزمِّتة في مصر، بالقياس إلى الحياة المتحرّرة في فرنسا .

طه والعقّاد

وهكذا يتّضح لنا كيف أنّ طه حسين واجه في عنادٍ وتمرّد وبفكرٍ ثاقبٍ المجتمع الذي كان يعيش في كنفه سواء في صعيد مصر، أو في الأزهر، أو في الجامعة المصرية منذ أن كان طفلاً غرّيراً مثقلاً بالبؤس والرّزايا، ثم وهو شاب يافع يهاجر إلى فرنسا طلباً للعلم والفكر الخالص، ثم وهو يثير الزّوابع والتوابع بمؤلفاته الجريئة عن الشّعر الجاهلي، والأدب العربي بمنهجه النقدي الجديد الذي يقوم على محكّ الشكّ الكوجيتُو- الديكارتي، والتحليل العلمي الدقيق، ثم وهو يتقلد مناصبَ عليا كوزير للمعارف والتعليم حيث كان يقول: “إنّ العلم كالماء والهواء يجب أن يكون متاعاً لكلّ أفراد الشّعب، ولا يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقية من دون أن يتعلّم الشعب” ولهذا لُقّب بوزير الماء والهواء ! وهو يُذكّرنا بذلك بثائرٍ أو ناقمٍ آخر على الظلم، والعَنَت، والاستبداد في مصر في عصره، وهو بلديّه الأديب الكبير عبّاس محمود العقاد الذي قاده عنادُه إلى السّجن، فالعقاد كان معروفاً بمواقفه الحادّة والصّارمة، ومن ذلك قصّة وقوفه ضدّ الملك فؤاد الذي أراد إسقاط عبارتين من الدستور تنصّ إحداهما على أنّ الأمة مصدر السّلطات، والأخرى أن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، فارتفع صوت العقاد من تحت قبّة البرلمان رافضاً ذلك، ومُهدّداً الملك وأشعلت كلماته حماسَ الأعضاء، وكان لها صدىً سياسي واسع حيث كان وقتئذٍ عضواً بمجلس النواب إذ قال: “وليعلم الجميع أنّ مجلس النواب مُستعدّ بأن يسحقَ أكبرَ رأسٍ في هذا البلد في سبيل صيانة الدستور وحمايته”. هكذا واجه هو الآخر قهر الاستبداد، وعَنَت التظلّم منذ الثلاثينيّات من القرن الفارط في مصر حيث مَثُل أمام النيابة للتحقيق معه بتهمة “العيب في الذات الملكية” ثمّ زُجَّ به في السّجن تسعة أشهر.

—————————–

*كاتب وباحث مغربي ،عضو الأكاديميّة الإسبانيّة – الأمريكيّة للآداب والعلوم – بوغوتا – كولومبيا